L’histoire du cognac prend racine au cœur des vignobles de Charente, une région qui, dès le Moyen Âge, s’est distinguée par la qualité de ses vins. Cependant, c’est véritablement au XVIe siècle que naît ce qui deviendra l’un des spiritueux français les plus prestigieux.

À cette époque, les négociants hollandais, grands amateurs de vins charentais, recherchent un moyen de les transporter sans qu’ils ne se détériorent au fil des longs voyages. La distillation apparaît alors comme une solution idéale pour concentrer l’alcool et assurer une meilleure conservation. Le produit obtenu, appelé brandewijn (vin brûlé), est ensuite redistillé, donnant naissance à une eau-de-vie raffinée : le cognac.

L’innovation charentaise : l’invention de la double distillation

C’est au XVIIe siècle que la double distillation se perfectionne, grâce notamment aux distillateurs charentais qui adaptent les techniques venues de Hollande. Cette méthode permet d’obtenir une eau-de-vie plus pure et plus aromatique, qui gagne en complexité au contact des fûts de chêne dans lesquels elle est vieillie.

Les premiers marchands anglais et hollandais s’installent dans la région et contribuent au développement du commerce de cette eau-de-vie. C’est ainsi que naissent certaines des plus anciennes maisons de cognac, comme Martell (fondée en 1715) et Rémy Martin (1724), qui jouent un rôle majeur dans la structuration de l’industrie du cognac.

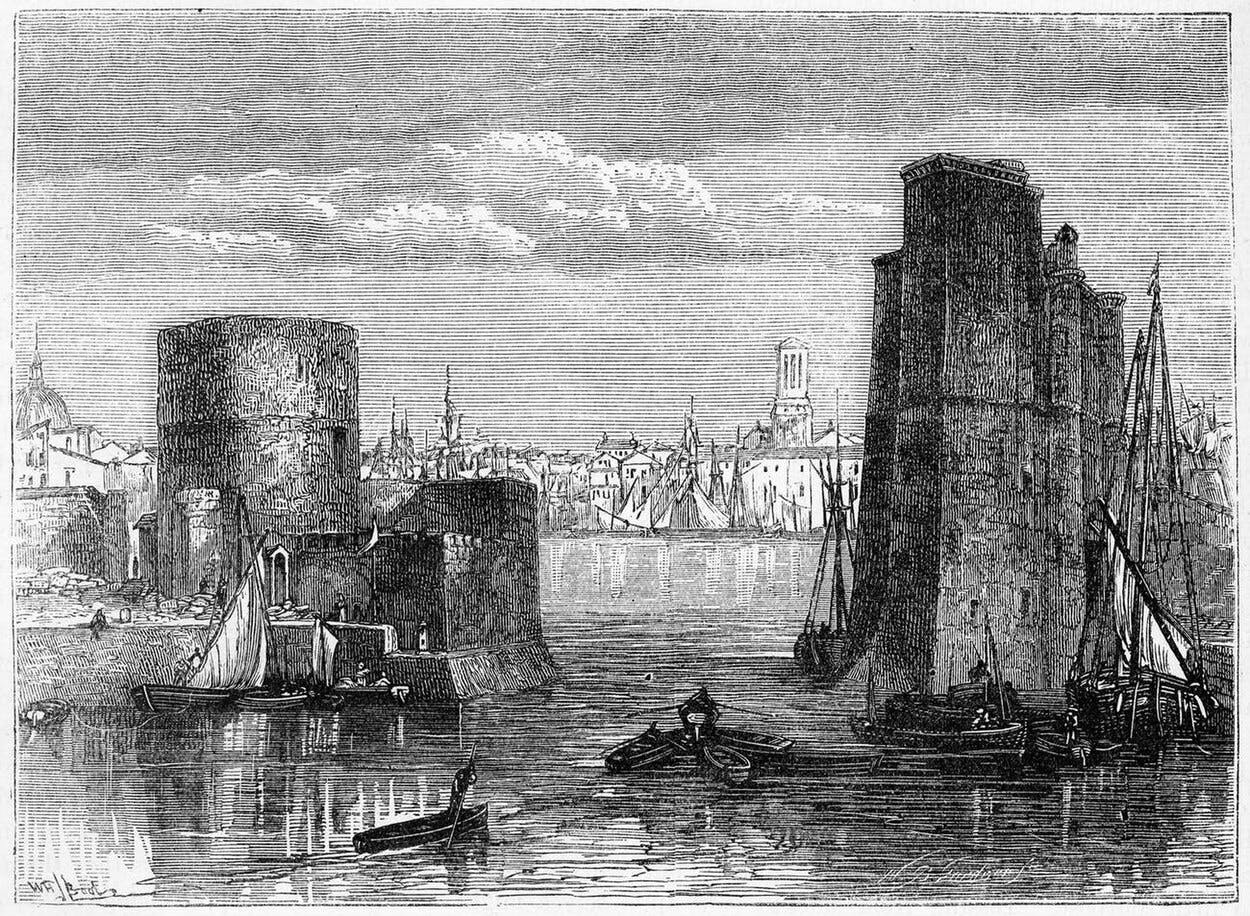

Du port de La Rochelle aux salons de Versailles : le cognac conquiert l’Europe

Dès le XVIIIe siècle, le cognac s’exporte dans toute l’Europe et jusqu’aux Amériques. Sa renommée s’établit grâce à sa qualité constante, fruit d’un vieillissement prolongé et d’un savoir-faire transmis de génération en génération.

Au XIXe siècle, l’industrialisation permet aux grandes maisons de structurer leur production et de perfectionner l’art de l’assemblage. Les maîtres de chai développent des techniques précises pour marier différentes eaux-de-vie, assurant une continuité du style et du goût des grandes marques.

L’épidémie de phylloxéra : une crise qui bouleverse la production de cognac

Dans les années 1870, les vignobles charentais subissent l’une des pires crises de leur histoire : l’invasion du phylloxéra, un minuscule puceron originaire d’Amérique, qui détruit les racines des vignes françaises. Cette catastrophe agricole entraîne une baisse drastique de la production de cognac, mettant en péril toute l’industrie viticole charentaise.

Pour sauver leurs plantations, les vignerons adoptent une solution radicale : greffer les cépages français sur des porte-greffes américains, résistants au phylloxéra. Ce procédé permet progressivement de restaurer la production, bien que certains terroirs soient profondément transformés.

L’épidémie marque également un changement dans les cépages utilisés pour produire le cognac. Avant la crise, des variétés comme la Folle Blanche étaient courantes, mais elles s’avèrent trop fragiles face aux maladies. Elles sont alors remplacées par l’Ugni Blanc, un cépage plus robuste et aujourd’hui dominant dans l’élaboration du cognac.

Certains producteurs, désireux de retrouver les qualités aromatiques de la Folle Blanche, utilisent donc un hybride réalisé avec l’Ugni Blanc : Le Folignant. Récemment, un retour de la Folle Blanche s’observe avec certaines distilleries comme le domaine Jean-Luc Pasquet avec la version L’Organic.

Malgré cette épreuve, l’industrie du cognac renaît et consolide sa place sur le marché mondial, portée par des producteurs innovants qui perfectionnent les techniques de distillation et de vieillissement.

Protéger l’or brun charentais : la naissance d’une AOC

L’essor du cognac conduit rapidement à la mise en place de réglementations pour protéger son authenticité. En 1909, une délimitation officielle des zones de production est instaurée, puis, en 1936, le cognac obtient l’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), garantissant que seules certaines régions et méthodes de production sont autorisées.

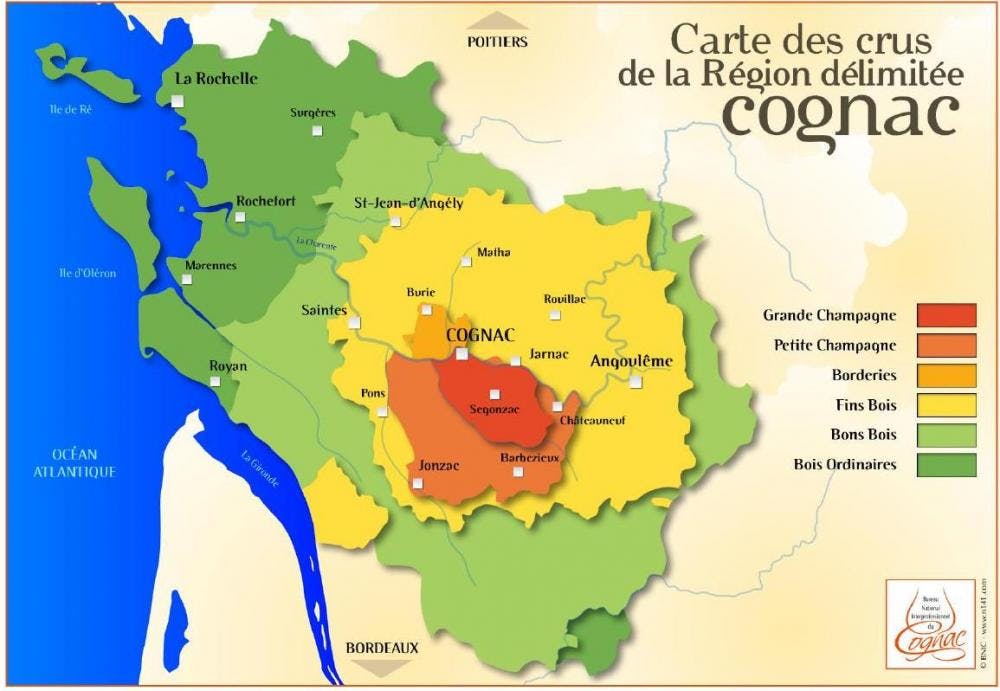

Aujourd’hui, le cognac est produit exclusivement dans six crus délimités :

Cette classification influence directement le profil aromatique du cognac. Les crus de Grande Champagne et Petite Champagne, par exemple, sont particulièrement recherchés pour leur finesse et leur potentiel de vieillissement. Chaque cru correspond à un type de sol différent, allant des sols calcaires aux plus sableux, offrant ainsi aux raisins des profils uniques.

La renaissance du cognac au XXIe siècle

Si le cognac reste profondément ancré dans la tradition, il n’en demeure pas moins un spiritueux en perpétuelle évolution. De nombreuses maisons explorent de nouvelles approches, comme des vieillissements en fûts expérimentaux ou des éditions limitées aux profils atypiques, séduisant ainsi une nouvelle génération de consommateurs.

Avec une exportation représentant plus de 97 % de sa production, le cognac continue de rayonner à l’international, affirmant son statut de référence incontournable dans le monde des spiritueux. Historiquement, la Chine et les États-Unis figurent parmi les plus grands amateurs de cette eau-de-vie d’exception.

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉCOUVERTE DU COGNAC

La Maison du Whisky possède trois boutiques dans Paris :

La boutique Odéon est spécialisée dans les cognacs et pourra vous faire découvrir une grande variété de ce spiritueux.

Suivez notre agenda de dégustation pour les dégustations à venir, ou rendez-vous au Golden Promise Whisky Bar qui propose un large choix de cocktails mais aussi de whisky, de rhums et d’autres spiritueux au verre.